【前話のまとめ】

○前回のテーマ

「前漢~後漢時代の仏教を知りたいゾウ!」

・内陸移動ルート(玄奘『大唐西域記』より)

長安ーシルクロードを利用したタクラマカン砂漠越えー西域諸国ーガンダーラ地方ーインドの聖地

・代表的な仏教初伝の伝説(必ずしも史実とは認められていない)

①張騫(ちょうけん)

紀元前139年の前漢の時代に西域に遠征。それを契機にシルクロード開設。仏教と出会う。

②伊存(いそん)

紀元前2年の前漢の時代に西域の大月氏から使節として来朝。漢の朝廷で経典を読誦した。

➂迦葉摩騰(かしょうまとう)と竺法蘭(じくほうらん)

紀元後67年の後漢の時代、後漢の明帝の夢告に従い、西域に使者を派遣され出会った2人の僧侶。洛陽の白馬寺にて『四十二章経』を訳す(白馬寺伝説)。

⇒史実として語られる訳経僧について触れる←今回はここじゃゾウ。

第二十二話「後漢末期~西晋時代の仏教を知りたいゾウ!」

注目ワード 「中国仏教」「訳経僧」「後漢」「安世高」「支婁迦纖」「三国時代」「支謙」「康僧鎧」「朱子行」「西晋」「竺法護」

今回からは、「史実」と考えられている訳経僧についてお話ししてくれるんだよね?

①後漢時代(25-220年)

まず初めは後漢時代の後半に登場する「安世高(あんせいこう)」と「支婁迦纖(しるかせん)」からだね。

「あんせいこう」と「しるかせん」?

変わった名前だゾウ?

とちらも西域出身の人だからね。

当初は漢人ではなく西域の僧侶がお経を伝え漢訳してくれたんだ。

次のようなお経を訳したんだよ。

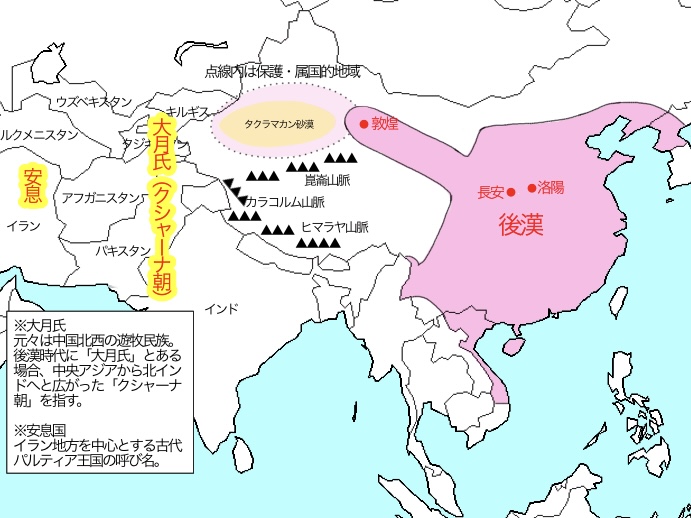

〈後漢時代の訳経僧〉AD25年-220年

(※白地図部分は現在の国境線)

●安世高(あんせいこう)

「安」はその出身地である「安息国」をあらわす。国の太子として生まれたが後に出家。

AD148年頃(後漢)、洛陽に来て『安般守意経(アンパンシュイキョウ)』『陰持入経(オンジニュウキョウ)』『人本欲生経(ニンポンヨクショウキョウ)』など三十余部の経典を漢訳。いずれも部派仏教由来(小乗系)のアビダルマや禅定に関する経典。

●支婁迦纖(しるかせん)

「支」はその出身地である「大月氏国」をあらわす。後漢の桓帝(在位146-167)の末頃洛陽に来て『道行般若経(ドウギョウハンニャキョウ)』(※八千頌般若経の漢訳)『首楞厳経(シュリョウゴンキョウ)』『般舟三昧経(ハンジュサンマイキョウ)』などの大乗経典を漢訳。共同翻訳者として竺仏朔(じくぶっさく 生没年不明)の名前が挙げられる(「竺」という姓から「天竺」、つまりインド出身だと推定)。

『般若経』と『般舟三昧経』は前にお話ししてくれたよね(※第十六話「大乗のお経と思想を知りたいゾウ!(初期大乗編)」)?

『般若経』は「空」の思想を説くお経で、『般舟三昧経』はお浄土の阿弥陀さまを観ることを目的とした瞑想のお経だったっけ?

どちらも大乗のお経の中では「初期(紀元前後~3世紀頃の間)」のものと言われるんだよね?

うんそうだったね。

ただ、あくまで「初期」というのは研究者の間での便宜上の区分だと思ってね。そもそも支婁迦纖がこの時代に翻訳したという記録自体が根拠の一つとなっているわけだし。

支婁迦纖翻訳の『道行般若経』はインド仏典の『八千頌般若経』を漢訳したもので、これは中国に初めて「空」の思想を説くお経が伝わったということを意味するんだ。

また『般舟三昧経』の翻訳を通して「浄土」や「阿弥陀仏」の思想も初めて伝わったわけで、どちらも中国大乗仏教の起点となる大きな出来事なんだよ。

どちらもとても大切な思想だよね。

小乗のお経と大乗のお経が同じ時期に届いているのも気に成るゾウ!

うん、いいところに気が付いたね。

前にお話しした内容の復習となるけど(※第二十話「中国仏教の特殊な事情ってなんだゾウ?」)、中国は当初から仏教の受け入れ方が特殊でね。

小乗(部派仏教)のお経と大乗のお経という様相の異なるものを、その成立の経緯も知らされずお釈迦さまが説いたものとして同時期に受け入れたわけなんだ。

当然混乱するし、その解決が中国仏教の長年の課題となったわけだね。

またこの『道行般若経』の「空」の思想も、慣れ親しんだ「老荘思想(道家思想)」の「無」の思想をとおして理解したみたいだし(各義仏教)。

中国仏教を考える上ではそういった特殊な背景を知る必要が出てくるんだ。

何度聞いてもややこしいゾウ。。。

まあ確かに複雑なところかも。面白いところでもあるんだけどね(笑)

②三国時代(220-280年)

さて、次は220年の黄巾の乱によって後漢が滅亡。その後群雄が並び立った魏・呉・蜀の三国時代に活躍した訳経僧についてだね。

「我ら生まれた時は違えども、死すべき時は同じと願わん!」

おお、劉備たちの義兄弟の契りの言葉!

とても魅力的な時代だよね。

本や漫画やアニメ、ゲームなどで特にメディアミックス化も多い時代区分だし。

文化や思想にも大きな変革が起きたこの時代。次のような訳経僧が活躍したんだ。

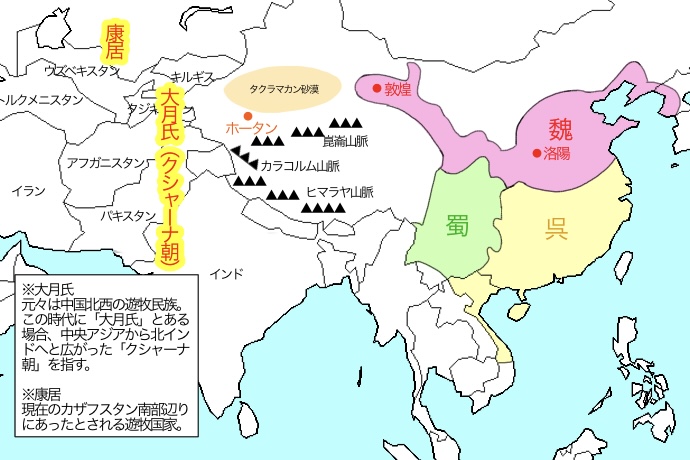

〈三国時代の訳経僧〉AD220年-280年

(※白地図部分は現在の国境線)

●支謙(しけん)

祖父が大月氏国出身。呉の国にて黄武元年(222年)から建興元年(252年)にかけて『維摩経』『大明度無極経』(※八千頌般若経の漢訳)『阿弥陀三耶三仏薩楼仏壇過度人道経(アミダサンヤサンブツサルブツダンカドニンドウキョウ)』(※無量寿経漢訳)などの49種を訳出。

●康僧鎧(こうそうがい)

康居出身。嘉平4年?(252年頃?)、洛陽を都とした魏の国に来て『無量寿経』等を翻訳したとされるが、史実か否かに関して議論あり。

●朱子行(しゅしこう)

魏国の漢人。漢人として初めて受戒の作法によって出家。『道行般若経』に不明な点があると、甘露5年(260年)、般若経の原典を求めて西域に。ホータンにて原典を得たが本人の帰国は叶わず。原典は使者を介して洛陽へと送られ、元康元年(291年)西域僧の無叉羅などによって漢訳、『放光般若経』(※二万五千頌般若経の漢訳)となった。漢人が西域に経典を求めた先駆け的人物。

「支謙」さまは呉の国で、「康僧鎧」さまと「朱子行」さまは魏の国で翻訳してくださったんだね。

うん、漢代に主に洛陽を中心とした中国北方に伝わっていた仏教が、三国時代には南にまで広がったということだね。

※蜀の国に関する仏教事情は記録がなく殆ど知られていない

『維摩経』に『般若経』に『無量寿経』。

どれも大切な大乗仏教のお経だゾウ!

在家の人間が僧侶に「空」の教えを説く『維摩経』は中国の知識人の間でも注目を集めたみたいだね。

また支謙訳『大明度無極経』も、後漢時代の支婁迦纖(シルカセン)の『道行般若経』と同じく、インド仏典の『八千頌般若経』を翻訳したものでね。「空」の思想を説く経典が重ねて翻訳されたことで、中国の人にも大乗仏教の中心が「空」の智慧にあることが印象付けられたんだ。

『無量寿経』は浄土思想の中心と成る経典で浄土宗や浄土真宗の根本経典だね。この三国時代に支謙と康僧鎧(諸説あり)に漢訳され、阿弥陀仏とその西方浄土を説くお経が本格的に届いたわけなんだ。

朱子行さまはお経を求めに行かれたけど帰ってこれなかったんだね。。。

たしかに故国に帰ることは出来なかったけど、その意志と原典は使者に託され、洛陽にて西晋時代『放光般若経』として漢訳されたんだ。これはインド仏典の『二万五千頌般若経』を漢訳したものだね。

また朱子行以降、中国からインドへ法を求めて旅立つものが増えてね。有名なところでは東晋の法顕や唐の玄奘などがそこに続いたわけなんだ。

法を求める精神が後の世代に繋がったんだね。

朱子行は西域を目指す漢人求法僧のパイオニア的存在と言える方だね。

③西晋時代(265-316年)

さてこの三国時代の後に、265年に魏国、280年に呉国を滅ぼした西晋が中国南北を統一したんだ。

この時代は、知識人たちの間で自由な哲学的談論(清談)が流行してね。

仏教を中国の老荘思想に基づいて理解する格義仏教が特に表面化し始めた時代なんだ。

この時代の代表的な訳経僧はなんといっても「竺法護(じくほうご)」だね。

〈西晋時代の訳経僧〉AD265年-316年

(※白地図部分は現在の国境線)

●竺法護(じくほうご)

生没年239年?~316年?。「竺」とあるが「天竺(インド)」出身ではなく、その祖先は大月氏出身。敦煌生まれ。後漢以後の翻訳者で特に優れた功績。150余部300巻余りの膨大な経典を翻訳しその偉業から「敦煌菩薩」と称される。その訳経の中には『正法華経』『光讃般若経』(※二万五千頌般若経の漢訳)など重要なもの多数。

『法華経』がこの時初めて漢訳されたんだね!

そうだね。

「三乗方便 一乗真実」「久遠実成の釈迦牟尼仏」など(※第十六話「大乗のお経と思想を知りたいゾウ!(初期大乗編)」)、「空」の思想を説く『般若経』や『維摩経』とはまた趣が異なったお経が、初めて中国に伝わったわけだね。

『光讃般若経』は三国時代の朱子行が使者に託し無叉羅などによって漢訳された『放光般若経』と同じく、インド仏典の『二万五千頌般若経』の漢訳したものだね。

何だか聞いてると同じお経が何度も漢訳されているみたいだけど?

同じタイトルの仏典を異なる訳経僧がそれぞれ漢訳することを、「同本異訳」と言ってね。

中国仏教でもちょっとこんがらがりそうなところだよね。。。

理由は様々で、初期の訳が納得いかなかったり、時代が進むにつれて翻訳技術や仏教理解が進歩したりで、同じお経を元にした漢訳のお経が沢山出てくるんだ。

これも中国仏教の大きな特徴だから慣れていくしかないね(笑)

むー、頑張ってついていくゾウ。。。

今回はこれくらいにしよう。

次回は北では漢民族+5つの民族と16国の国が興亡、南では漢民族の東晋が栄えた、東晋十六国時代(五胡十六国時代)に活躍した訳経僧について考えてみよう。

←第二十一話「前漢~後漢時代の仏教を知りたいゾウ!」に戻る

→第二十三話「東晋・五胡十六国時代の仏教を知りたいゾウ!」に進む

<よければこちらも!補足コーナー>

上には挙げていませんが他にも多くの訳経僧が。。。