きくおうさん

【前話のまとめ】

○前回のテーマ

「大乗のお経と思想を知りたいゾウ!(初期大乗編)」

・様々な大乗経典登場。

『般若系経典』『浄土系経典』『華厳経』『法華経』『維摩経』『般舟三昧経』等

・空や仏身論の展開。

⇒中期~後期大乗のお経と思想とは←今回はここじゃゾウ。

第十七話「大乗のお経と思想を知りたいゾウ!(中期~後期大乗編)」

注目ワード 「インド仏教」「大乗経典(中期・後期)」「如来蔵経典」「涅槃経」「解深密経」「大日経」「金剛頂経」「仏性」「如来蔵」「天親」「瑜伽行唯識」「八識」「密教」

では、続けて中期のものと考えられる大乗経典(3世紀~6世紀頃)についても触れるよ。

インド王朝の時代区分でいうと、クシャーン王朝が衰退してグプタ朝が栄えた頃だね。

この時代の大乗経典の特徴は、「仏性(ぶっしょう)」や「如来蔵(にょらいぞう)」、「唯識(ゆいしき)」といった思想が見られることだね。

「ぶっしょう」?

「にょらいぞう」??

「ゆいしき」???

また、いっぱい新しい言葉が。。。

たくさん言葉が出てきて大変だけど、一つずつお話しようね。

まず「仏性」と「如来蔵」。

「仏性」というのは「仏の本性」、「如来蔵」は「如来を内蔵している」ということ。

どちらも、全ての生きとし生ける者は清らかな仏の本性、つまり法身をその身に宿しており、仏に成る可能性を具えているという教えだね。

<仏性>

全ての衆生は仏の本性を具えている

<如来蔵>

全ての衆生は如来を内蔵している

※これらは塵の様にこびりつく煩悩(客塵煩悩)によって覆われており、それを行によって払うことで清らかな仏の本性が顕れ、悟りを得ると説かれる。

ボク達の中に、清らかな仏さまがいるの!?

それは、立場や宗派によって色んな受け取り方があると思うんだ。

(※浄土真宗辞典【本願寺出版社】では、「如来が衆生に与えた信心を仏性とする」とある)

ただ、「出家者」「在家者」問わず、「全ての者に仏に成る可能性がある」という考え方は、大乗仏教全体に通じる、大切な思想だね。

ボクでも仏さまに成れるってことだね!

どんなお経に説かれているの?

代表的な『如来蔵系』の経典は、『如来蔵経』『不増不減(ふぞうふげん)経』『勝鬘(しょうまん)経』などがあってね。

『勝鬘経』は、男性が主人公のものが殆どである経典の中で、勝鬘(シュリーマーラー)という在家の女性が主人公の点でも注目されるお経だね。

他にも有名なものとしては『涅槃経(ねはんきょう)』も、如来蔵を説く経典に分類されているんだ。

『涅槃経』。。。

確か「涅槃(ねはん)」って、煩悩から離れることだったよね??(※第三話参照)

そう。「煩悩を吹き消すこと」を意味する「ニルヴァーナ」からきた言葉だったね。

『涅槃経』は正式名称を『大般涅槃経(だいはつねはんきょう)』、原題を『マハーパリニルヴァーナ・スートラ』と言ってね。

意味は「完全に煩悩を吹き消した者の経」。

お釈迦さまの「入滅」をテーマにしたお経なんだ。

「入滅」ということは、お釈迦さまが亡くなった時のことが説かれているの?

そうだね。

ただ少しややこしいんだけど、『涅槃経』は二種類あって、①部派仏教に伝承される阿含経典のものと、②大乗経典のものがあってね。

どちらも、お釈迦さま入滅時のことを話してはいるんだけど、そこに加えて、大乗経典のものは「如来常住(にょらいじょうじゅう)」と「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」が中心のテーマとなるんだ。

<如来常住>

如来(仏)は永遠に存在するということ。仏陀の身体は滅しても、法身としてこの世界に常に働きかけていると説かれる。

<一切衆生悉有仏性>

全ての生きとし生けるものは、仏の本性(法身)を具えている。如来蔵のこと。

この二つは思想的にも密接に関与していてね。

法身(如来)はこの世界に常にいて満ち満ちているのだから(如来常住)、私自身の中にも法身は存在している(一切衆生悉有仏性)と、説明されるんだ。

「法身」は世界の隅々にまで届いていて、だからぼくたちの身体の中にも、それはあるはずってことだね。

「仏身論」(※第16話参照)と、「如来蔵」の合わせ技だゾウ!

じゃあ、「唯識(ゆいしき)」はどういう思想なの???

唯識思想が説かれる大乗経典には『解深密経(げじんみっきょう)』というものがあってね。

「唯識」の思想は、こうした経典をもとにアサンガ(漢名 無著、395-470年頃)とヴァスバンドゥ(漢名 世親、400-480年頃)の兄弟が、体系化・確立したと言われているんだ。

特に弟のヴァスバンドゥ(世親)は有名で、天親(てんじん)とも呼ばれるんだけど、きくぞう君聞いたことないかな??

あ!

もしかして正信偈(浄土真宗の聖典)に出てくる!?

そうそう。

七高僧(親鸞聖人が浄土真宗の祖師として敬った七人の高僧)の一人でもあるし、大乗仏教思想全体から見ても、龍樹菩薩と並ぶ偉大な思想家だね。

その天親菩薩らが確立・展開した「唯識」は、原語を「ヴィジュニャプティ・マートラ」といってね。

直訳すると「ただ表象のみ」という意味なんだ。

んん?「表象のみ」ってどういうこと???

「表象」は簡単に言うと、「イメージ」みたいなものかな。

次のような教えなんだ。

<唯識>

私たちにとっての世界、そこに「有る」ととらえているもの全ては、個人個人の認識が生み出した、イメージ(表象)に過ぎない。

『解深密経(げじんみっきょう)』によると、当時「空」の思想は誤解して解釈されることもあったみたいでね。

それを是正し、正しい理解に導こうと説かれたのが「唯識」の思想なんだ。

「空」の思想は「不変の実体、本体の様なものは、なにものにも存在しない」ということを伝えてくれるんだけど、「唯識」の思想はそこからさらに踏み込んでね。次の様に言うんだ。

「不変の実体」がそこに「有る」と錯覚してしまう原因は何なのか?

→それは個人個人の認識(心)が生み出した表象(イメージ)によるもの

→「認識(心)」が根本的な原因であり、そこに瑜伽行(ゆがぎょう)によって働きかけることで悟りに至る

「空」の思想に対して、より考察を深めたものが「唯識」なんだね!

それで、元を辿ると心が原因だから、それを調(ととの)えるために、修行が必要だってこと???

そうだね。

「唯識」というと「認識(心)」を問題視した、思考ゲームのように捉える人もいるけどね。

行による解決法も提示した、より実践的な考え方だと思うんだ。

だからそうした問題提起をした、彼らを「瑜伽行(ゆがぎょう)唯識学派」と呼ぶんだよ。

「瑜伽行(ゆがぎょう)」って?

今だったら「ヨガ」といった呼び方の方が、親しみがあるかもしれないね。

元々は「結びつける」、特に「暴れまわる牛馬にくびきを付けて車につなぐ」を意味する動詞「ユジュ」から派生した言葉でね。

牛馬の様に暴れまわる人の心を制御し集中するための瞑想法を「ヨガ」、つまり「瑜伽行」と言うんだ。

なるほど。。。

でも、心を問題視して、それを行で調えましょうというのは、お釈迦さまのいた時代から言われていたことじゃないの?

「戒・定・慧」の修行だってそうだよね(※第十話参照)?

確かにそうなんだけど、瑜伽行唯識はそこをさらに強調し、分析を加えたものでね。

問題の心のあり様、特に認識の部分を八つに分類したんだ。

「八識(はっしき)」と言うんだけどね。

「はっしき」???

うん。

従来、仏教は人の持つ認識、見たり聞いたり考えたりする心の働きを、次の六つに分類(六識)していたんだ。

⓵眼識(視覚)

②耳識(聴覚)

③鼻識(嗅覚)

④舌識(味覚)

⑤身識(触覚)

⑥意識(思考)

現代でいう五感に、意識(思考)を加えたものだね。

「唯識学派」は、この六識を表層にある認識とし、そこからさらに一段と深く心を分析して、深層、無意識下に働く、次の二つの識を加え、「八識」として説明したんだ。

⑦末那識(まなしき)

⑧阿頼耶識(あらやしき)

「無意識下」に働く識???

自分では、意識できないってことだよね。

どんな「識」なの???

まず八番目の識、「阿頼耶識(あらやしき)」についてだね。

「阿頼耶識」の原語「アーラヤ」とは、「蓄えるところ」を意味してね。

つまり「阿頼耶識(あらやしき)」は、前六識(①眼識②耳識③鼻識④舌識⑤身識⑥意識)の認識の結果をおさめ管理する、「貯蔵庫」的な識なんだ。

認識の結果をおさめる貯蔵庫??

うん、「唯識学派」が言うには、私たちが見たり聞いたり感じたりしたこと、過去の認識や経験は、一度その「阿頼耶識(あらやしき)」という潜在意識に蓄えられると言うんだ。あたかも衣服に香りが染み込むようにね。それを唯識の言葉で薫習(くんじゅう)と言うんだよ。

そして、染み込まれたそれは種子(しゅうじ)という潜在的な力となり、阿頼耶識の中でそれぞれ影響し合って、新たに六識を通した外界の認識という形で芽吹くんだ。

そうして生じた認識も、また阿頼耶識の中に種子として薫習される。

この、六識による認識→阿頼耶識→六識による認識→阿頼耶識→(以下、繰り返し)の繰り返しにより、私たちは外界の存在を認識していると「唯識学派」は説明するんだ。

なんだか難しいけど、、、阿頼耶識は見たり聞いたり感じたことが種として植えられる畑みたいなものなんだね?

そしてその種は畑の中で影響を受けて成長して、新しく見たり聞いたりする行為のきっかけになるんだゾウ。

そう。そうした全ての認識を補完・管理する根本の識が「阿頼耶識」なんだ。

そして、第七番目の識である「末那識(まなしき)」。

これは本来、思惟、思考を意味する「マナス」からきた言葉だけど、「汚れた意識、染汚意」とも呼ばれるんだ。

「汚れた意識」ってなんだゾウ???

煩悩に関与する潜在意識とされていてね。

この識が働いている間は、絶えず「変わらない私がある」「絶対の私がある」「私こそが正しい」などの、自己に執着する心が、伴うと言われるんだ。

以上の、表層の識6種、深層の識2種が、「唯識学派」が提唱した「八識」だよ。

<八識(はっしき)>

【表層の識】

①眼識(げんしき)

視覚作用

②耳識(にしき)

聴覚作用

③鼻識(びしき)

聴覚作用

④舌識(ぜつしき)

味覚作用

⑤身識(しんしき)

触覚作用

⑥意識(いしき)

思考作用

【深層の識、潜在意識】

⑦末那識(まなしき)

煩悩に関与する識

⑧阿頼耶識(あらやしき)

①~⑦の識を、保管・管理する根本の識

それが、唯識学派の人たちが説明した心(認識)のありようなんだね。

それを調えるために「行」の話が出てくるんだよね???

そうだね。

次の様な考え方かなと思うんだ。

➀「八識」という認識作用が働いている時、通常、人は存在しないものを存在すると誤認してしまう。

②だから瑜伽行(ゆがぎょう)によって、乱れがちな心を静め、法の理を洞察する。私たちが「有る」と思っているものは、「八識」という認識より生み出された思い込みであり、本来はそこに実体などない(空)と観想する。

③そうして対象への執着を離れることで、本来関与し得ないはずの「末那識」「阿頼耶識」などの潜在的な識をコントロールする。表層の認識を浄めることにより、深層の識(阿頼耶識)を浄める。

「煩悩の種」がそこに植えられなければ、新しい「煩悩」は生まれないのだから。

なんだか、分かったような、分からないような。。

とっても難しい教えだね。。。

私もそう思うよ(笑)

ただ、対象への執着、苦しみの元は、全て私の心が生んだものなんだという唯識の姿勢は、全ての仏教に通じる大切なことだと思うんだ。

では、後期のものと考えられる大乗経典(7世紀~1200年頃)についても触れるよ。

この時代の最大の特徴は、仏教の密教(みっきょう)化だね。

インド大乗仏教の最終的な形態なんだ。

インド王朝の時代区分でいうと、8世紀のパーラ朝の時代に、特に盛んだったみたいだね。

「密教(みっきょう)」って何???

深遠な境地に到達したものしか伺い得ない「秘密の教え」という意味でね。

これまでの大乗の教えは「顕教(けんぎょう)」、つまり表面的に説かれた教えだとして、明確に選別された言い方なんだ。

インドに古来よりある神々に対する儀礼や供養法などの土着の信仰(バラモン教やヒンドゥー教)を取り入れ、仏教的に昇華したものを指すものでね。

チベット仏教や、日本でいうと真言宗や天台宗に伝承された教えだね。

ということは、チベットに伝わる仏教と、真言宗や天台宗に伝わる仏教は、同じものなのかな???

同じ密教といっても、一般にその成立時期によって初期、中期、後期と分類されていてね。

日本や中国に伝わった密教は中期、チベットに伝わった密教は後期のものとされるんだ。

日本密教の教学では、自らが継承する中期密教の教えを「純密(じゅんみつ)」と呼んで、初期や後期のものと明確に区別しているみたいだね。

<初期> 3~7世紀頃

現世利益的な呪術(陀羅尼 だらに)や祭式要素が一部、経典に見られる段階。体系化されたものではなく、純粋な密教経典はない。

<中期> 7~8世紀頃

密教において極めて重要な転換期。本格的に密教の教えを理論体系化し、大乗仏教としての教理と実践方法を確立した段階。

大乗経典である『大日経(だいにちきょう)』と『金剛頂経(こんごうちょうきょう)』の成立。日本、中国に伝来した密教。

<後期> 中期以降~1200年頃

急激に密教化が進んだ時代。成立も遅く、秘匿性も高かったため、中国や日本には殆ど伝わっていない。チベットに伝来した密教。

「密教」といっても、色んな種類があるんだね。。。

日本の真言宗や天台宗に伝わっている密教は、『大日経』や『金剛頂経』を大切にしているってことか。

けど、「秘密の教え」と聞くと、、、

どんなことが説かれているか知りたくなるゾウ!!

うん、正直「秘密の教え」というぐらいだからね。私もよく知らない(^^ゞ

だから表面的な知識になってしまうんだけど。

まず『大日経』にしろ『金剛頂経』にしろ、主尊は、「大日如来(だいにちにょらい)/ 大毘盧遮那仏(だいびるしゃなぶつ)」という仏さまなんだけどね。

面白い特徴として、これまでの経典は、「お釈迦さまにより直接説かれた」という形式を保っていたのだけれど、『大日経』はこの「大日如来」が自ら教えを説くという形を取っているんだ。

全ての仏さまは、この「大日如来」から展開したものだとする考え方もあるみたいだね。

大日如来が全ての中心と説かれるんだね。

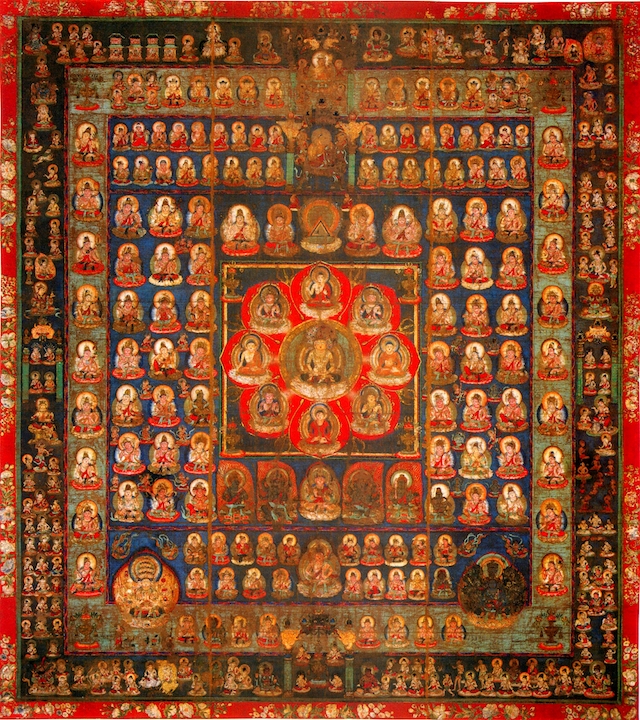

そのことは、「曼荼羅(まんだら)」の中心に大日如来が描かれていることからも分かるんだ。

「曼荼羅(まんだら)」というのも密教特有のものでね。大乗密教の思想や諸仏の関係性を図像で示したものなんだ。これも元々はヒンドゥー儀礼が由来と考えられているんだよ。

立体的なものから平面的なものまで、色んな形があって、日本の密教で用いられるものは、紙や布に染料によって描かれたものが多いね。

知ってるゾウ!!

いっぱい仏さまが描かれた絵だね。

中心に描かれていたのは大日如来だったんだ。。

他にも密教だけの特徴ってあるの??

他には、火に供物を投げ入れる「護摩行(ごまぎょう)」も、密教特有の行法だね。こちらも元々は、ホーマという祭式文化が由来と考えられているよ。

他にも非常に重要な行法として、「三密加持(さんみつかじ)」というものがあってね。

「三密瑜伽(さんみつゆが)」とも呼ばれる瞑想法の一種なんだ。

<三密加持(さんみつかじ) / 三密瑜伽(さんみつゆが)>

秘密の三業(身・口・意。しん・く・い)の意味。

行者の「身(身体行為)」と「口(言葉を発する行為)」と「意(心の働き)」の三業が、仏のものと結びつき、同じになれば、浄化され、その身そのままで「仏」と成るとされる行法。具体的には次のような瞑想。

身密・・・その仏を象徴する印相を両手で結ぶ

口密・・・その仏のことばである真言を唱える

意密・・・その仏の姿を観ずる瞑想をする

なんだかスゴイね。。。

仏さまと同じことをして、本当の意味で仏さまに成りきるってことかな???

うん、すごいね。

仏と衆生が「感応し合う」といったり、「通じ合う」といったり、「一体化する」といったり、色んな表現を聞くんだけど、それは行者本人にしか分からない世界なんだと思うよ。

さて、これで足早になったけど、初期から後期(紀元前後~1200年頃)にかけて成立したとされる大乗の経典と思想について、概論をお話ししたよ。

ふー。。。

本当に色んな思想が出てきたんだね。

何だか頭がこんがらがりそうだゾウ。。。

うん。

「空」「仏身論」「唯識」「如来蔵」「密教」等の様々な思想、お経が、互いに関わりながら登場した時代。

正直、学ぶ上でとても難しいし、矛盾して見える部分もあるし、ややこしいところだと思う。

ただ、これらの思想の中心にあるのは「法」の存在で、それは、全ての仏教に通じることなんだ。

「法」という真理から眼を背けてしまう性(さが)を持つ私たちが、そこにどう接触するのか、或いはどう働きかけられているのか。それが全てのお経に通じるテーマなんだと思う。

様々な思想やお経の広がりは、歴史的な観点から見れば、先人が真摯に「法」に向き合った成果と言えるし、宗教的な観点から見れば、「法」が「仏」や「お経」の姿を介して、様々な性質を持つ私たちに応じて、働きかけている姿なんだと思うんだ。

そこを念頭におけば、仏教思想を紐解く一つの手助けになるんじゃないかな。

バラバラに見えるお経も、「法」という部分で繋がっているんだね。

注意してみるゾウ。

そういえば密教がインド仏教の最終の形って話だったけど、その後はどうなったの???

残念ながら、1200年頃にイスラム教のインド侵攻があってね。

当時のインド仏教の一大拠点。仏教を学ぶヴィクラマシーラ僧院やナーランダー僧院などの大僧院が破壊されてしまったんだ。

最大の拠点を失った仏教は、その後、急速にインドから姿を消したとされているよ。

え!!?

インドに仏教はもうないの?

じゃあ、どうやって中国や日本に仏教が伝わったんだゾウ??

そのことについては次回お話ししようね。

←第十六話「大乗のお経と思想を知りたいゾウ!(初期大乗編)」に戻る

→第十八話「北伝仏教と南伝仏教ってなんだゾウ?」に進む