【前話のまとめ】

○前回のテーマ

「東晋・五胡十六国時代の仏教を知りたいゾウ!」

・仏教の傾向

〔北部(十六国)〕

国が仏教伝道を後押し、各義仏教の傾向薄れる

〔南部(東晋)〕

各義仏教の文化を維持

【東晋十六国時代の訳経僧・渡来僧】※赤が北部十六国、青が南部東晋

・仏図澄(ぶっとちょう)

後趙の国師として活躍。漢人の出家を国王に認めさせ、893ヵ所にのぼる仏教寺院を建立。

・支遁(しとん)

東晋で活躍。「各義仏教」の代表的人物。老荘の学にも精通し交流を通して貴族社会に仏教を広めた。

・釋道安 ※北部南部どちらでも活躍

仏図澄の門下。東晋にて『道行般若経』『安般守意経』の注釈をつくる。後に前秦の国師に。「各義仏教」に反対。経典の翻訳規範及び解釈法を作成。出家者は釋姓を名乗るべきと提唱。

・鳩摩羅什(くまらじゅう)

四大訳経僧の一人。紆余曲折あり後秦国の国司に。三十五部二百九十四巻の経論を漢訳。『(大品)般若経』(※二万五千頌般若経の漢訳)『(小品)般若経』(※八千頌般若経の漢訳)『維摩経』『法華経』『阿弥陀経』などの大乗経典及び、『中論』『十二門論』『百論』『大智度論』『十住毘婆沙論』等の論書を翻訳。

・廬山の慧遠

釋道安の弟子。廬山の東林寺で活躍。鳩摩羅什との書簡のやり取りである『大乗大義章』が有名。『般舟三昧経』に基づく白蓮社という念仏結社を創始。沙門や仏法は王法に従属しないことを説いた『沙門不敬王者論』も有名。

・法顕

「漢人」の西域への求法僧として有名。旅行記として『法顕伝(仏国記)』を記す。帰国後は東晋にて仏駄跋陀羅と『摩訶僧祇律』『泥洹経』などを翻訳。

・仏駄跋陀羅(ぶっだばっだら)

東晋にて法顕と共に↑の経典を漢訳。ホータンからもたらされた『華厳経』を中国で初めて翻訳。

・曇無讖(どんむせん)

北涼の国司に迎えられる。『大般涅槃経』『金光明経』『大集経』などを翻訳。

⇒南北朝時代の仏教について知りたい←今回はここじゃゾウ。

第二十四話「南北朝時代の仏教を知りたいゾウ!(前編)」

注目ワード 「中国仏教」「訳経僧」「南北朝時代」「廃仏政策」「雲崗石窟」「龍門石窟」「慧厳」「慧観」「二教五時の教判」「求那跋陀羅」「菩提流支」「勒那摩提」「真諦」「四大訳経僧」

今回からは南北朝時代の訳経僧さんのお話だね。

前回の東晋・五胡十六国の時代は、信じられないくらい国が目まぐるしく移り変わる時代だったけど、この時代はどうなんだろう?

うん、その時代ほどではないけど南北朝時代も引き続き国の分裂や興亡が続いてね。

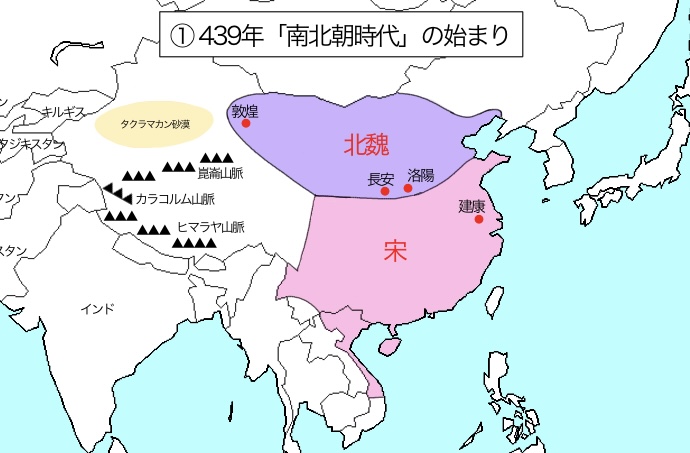

<南北朝時代> ※439年(北魏の北部統一)~589年(隋の南北統一)までの150年間

〇北朝

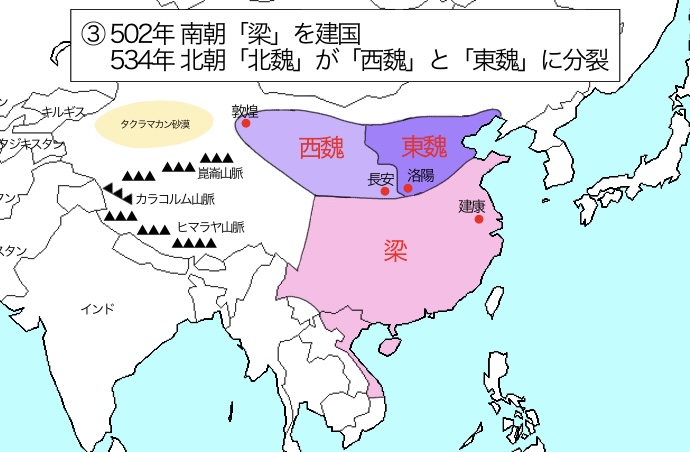

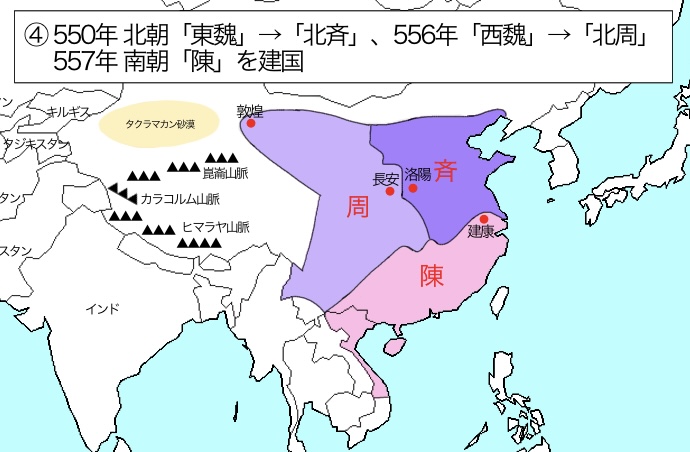

「北魏」北部を統一(439年)⇒「東魏」と「西魏」に分裂(534年)⇒「東魏」は「北斉」に滅ぼされ(550年)、「西魏」は「北周」に滅ぼされる(556年)⇒「北周」が「北斉」を滅ぼし北朝統一(577年)⇒「北周」が滅び「隋」が建国(581年)

〇南朝

「宋」建国(420年)⇒「斉」建国(479年)⇒「梁」建国(502年)⇒「陳」建国(557年)

最終的に北朝の「隋」が南朝の「陳」を滅ぼし南北を統一(589年)

本当だ!

北部と南部でそれぞれ争いが続いたんだね。。

うん、北部の五胡十六国時代を制した北魏は鮮卑族の興した国でね。それが分裂と再生を繰り返し、最終的には隋となって南北を統一するんだ。

一方南部を支配していた国は漢民族の国々だね。

「隋」は漢民族ではなく、鮮卑族の人が建てたんだね!

知らなかったゾウ!

それが有力な説なんだけど面白いよね。

隋(581~618年)だけではなく次の王朝の唐(618~907年)もそうで、中国を代表するこれらの王朝が漢民族の興したものではないというのは意外な気がするよね。

南北朝時代、北部と南部の仏教では大まかに次のような傾向が見られるんだ。

<北朝と南朝の仏教の傾向>

■北朝⇒鮮卑族の統治

・現実的、実践的仏教が発展。

・国家宗教。

・二度の廃仏政策。

■南朝⇒漢人の統治

・仏教の学解、教理研究が発展。

・貴族文化の中での仏教。

・道教との論争。

※諸学派や諸宗派の誕生した時代でもあります。第二十六話にて触れます。

北朝では実践的な仏教、南朝では理論的な仏教が発展したんだね。

何でだろう?

うん、これは五胡十六国時代から言えることだけど、異民族の統治した北朝はまず民心の安定が必要でね。そのため現実の生活に即した実践的な仏教の発展が促されたとみられるんだ。

また、この時代の北朝は北魏の太武帝による廃仏政策(446-452年)と北周の武帝による廃仏政策(574-578年)が実施されてね。仏教が無くなるかもしれないという危機を目の当たりにした人々は精緻な教理の研究よりも、お念仏や禅などの実践的な仏教を希求したんだ。

反面、漢民族の統治が続き、貴族文化との関わりの中で比較的安全に発展した南朝の仏教は、教理研究が熟成されていったわけだね。

廃仏政策!

前にも中国仏教の特徴の一つとして教えてくれたね(第二十話参照)。

皇帝によって儒教・仏教・道教の重要視される順番が変わって、仏教も国の利益に沿わないとして度々弾圧されたんだよね。

お坊さんを辞めさせられたり、殺されたり、仏さまやお経が燃やされたり、お寺が取り上げられたり。。。

こわいゾウ。。。

<三武一宗の法難>

北魏の太武帝(在位424-452)、北周の武帝(在位560-578)、唐の武宗(在位841-846)、後周の世宗(在位954-959)といった4人の皇帝による仏教弾圧。各皇帝の名から一字を取り「三武一宗の法難」という。

うん、ある意味仏教が国家宗教にまで存在感を増したからこそ、皮肉にも国の方針の影響をもろに受けたわけだね。

当時の北朝は鮮卑族の文化を守ろうとする派閥と、それらを捨てて中国化を図ろうとする派閥で勢力争いをしていてね。

この時代、道教が多くの経典や儀礼を整理し組織として成長していたこともあり、後者の画策により、元々仏教保護派であった北魏の太武帝は方針を変え道教を国家の宗教とし、外来の宗教である仏教を弾圧したんだ。

二度目の北周の武帝の廃仏政策は、北朝統一、富国強兵のため、莫大な予算のかかる寺院や堕落した僧侶を還俗させてね。儒教を第一と定め仏教と道教を排斥したんだ。

どちらも皇帝一代の政策となるよ。

一人の皇帝によって左右されるんだね。。

大変な時代だゾウ。。。

うん、そうだね。

ただその度に国家主導の復興運動があってね。

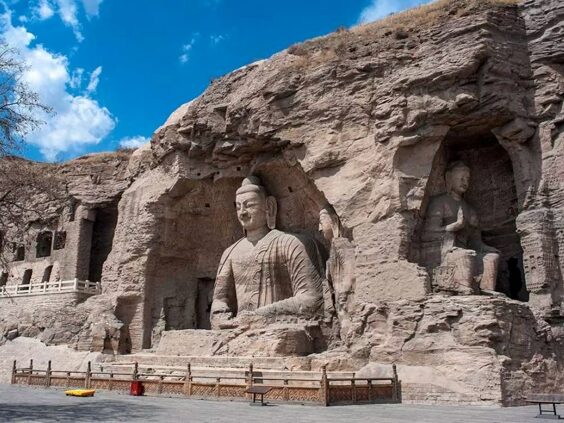

破壊されたお寺や仏像・お経の復興に努めただけでなく、北魏の事件以降、再び同じことがあっても耐えうるものとして、雲崗石窟や龍門石窟といった大規模な石窟寺院や石仏が作られるようになったんだ。

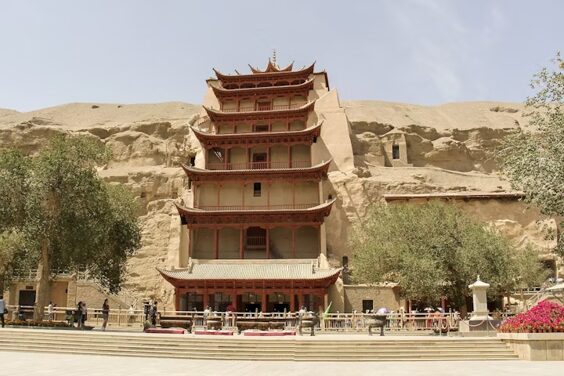

〇雲崗石窟寺院

北魏の最初の都、平城(現在の大同)の西方に作られた東西1キロにわたる石窟寺院。ガンダーラやグプタ様式の美術の影響が見られる。魏の太武帝の死後(452年)、次の文成帝の時代に僧侶の曇曜を総監督にして計画が進められた。460年に始まり494年の孝文帝の洛陽遷都まで建造が実施。北魏の初代皇帝 道武帝から、明元帝、景穆帝、太武帝、文成帝の五帝をなぞらえて作られたとされる5つの石窟と大仏(曇曜の五窟)が有名。

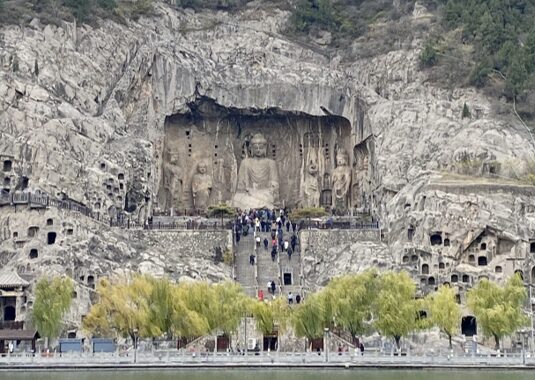

〇竜門石窟寺院

洛陽の郊外に建造された石窟寺院。494年に北魏 孝文帝が平城から洛陽に遷都した頃から唐代まで造営が行われる。西方の様式は薄れ中国独自の様式が見られるのが特徴。

※五胡十六国に建造が始まった敦煌の莫高窟と合わせて、中国三大石窟寺院と呼ばれる

すごい!

岩山をくりぬいて作ってる!!

うん、硬い岩壁を削って造られたこれらの石窟寺院は、幾度もの廃仏政策を乗り越えて現在にまで残っているんだ。

大変な労力であったろうし、仏法を後世にまで残そうとする当時の人たちの思いが感じられるよね。

みんな本当に頑張ったゾウ!!

北朝では皇帝が道教や儒教を第一の宗教として、仏教を弾圧したんだよね?

南朝ではどうだったの?

北朝のような物理的な破壊は無かったんだけど、論争は道教とバチバチしていたみたいなんだ。

「仏教を野蛮な異民族の宗教であるから道教よりも劣っている」と著した、宋代の顧歓(420?-483年?)の『夷夏論』も有名だね。

他にも「仏教は道教から垂迹したもので本来同一である」と主張した『門律』(張融著)も出てきたり。

道教や儒教との関係はずっと付いてまわる問題なんだね。

南北朝時代(439-589年)

さて、それではこの時代に活躍した訳経僧についてお話ししていくよ。

<南北朝時代の訳経僧・渡来僧〉

青丸(●)が北部の十六国で活躍した訳経僧・渡来僧

赤丸(●)が南部の東晋で活躍した訳経僧・渡来僧

※どちらの領土でも活躍した人は●●と記載。

●慧厳(えごん)

生没年363~443年。南朝の宋(地図①)にて活躍した僧侶。鳩摩羅什に師事。↓慧観等と共に東晋・十六国時代に訳された『泥洹経(法顕本)』六巻(法顕・仏駄跋陀羅訳)と『大般涅槃経(北本)』四十巻(曇無讖訳)を比較統合し三十六巻の『大般涅槃経(南本)』として再編。

●慧観(えかん)

生没年不明。南朝の宋(地図①)にて活躍した僧侶。鳩摩羅什、廬山の慧遠に師事。↑慧厳等と共に三十六巻の『大般涅槃経(南本)』を編集。最初の教相判釈「二教五時の教判」を立てる。

●求那跋陀羅(ぐなばっだら)

生没年394~468年?中インド出身。435年宋の建康(地図①)に来朝。『雑阿含経』五十巻『勝鬘経(しょうまんぎょう)』一巻『楞伽経(りょうがきょう)』四巻『相続解脱経』二巻などを翻訳。

●菩提流支(ぼだいるし)

生没年?~527年。北インド出身。508年北魏の洛陽(地図②)に来朝。

『金剛般若経』や『不増不減経』といった如来蔵経典、『入楞迦経(ニュウロウガキョウ)』『深密解脱経(ジンミツゲダツキョウ)』など唯識系の経典、『十地経論(ジッチキョウロン)』『金剛般若経論』『法華経論』『無量寿経論(浄土論)』など世親の論書を多く翻訳。

●勒那摩提(ろくなまだい)

生没年不明。中インド出身。508年北魏の洛陽(地図②)に来朝。『十地経論』を↑菩提流支と共訳したとされる(※意見の対立があり別々に翻訳したという説もある)。

●真諦(しんたい)

生没年499~569年。西インド出身。548年梁の建康(地図③)に来朝。中国の仏教翻訳史において特に偉大な功績を残した四大訳経僧の一人(他に後秦の鳩摩羅什、唐の玄奘、唐の不空)。

本格的な唯識思想を説く無著の『摂大乗論』とその注釈である世親の『摂大乗論釈』の翻訳。アビダルマ論書『倶舎論』の翻訳。『大乗起信論』の翻訳。

まず、南朝の宋では慧厳さまと慧観さまが活躍したんだね。

『大般涅槃経(南本)』を作っているゾウ!

うん、二人は鳩摩羅什の弟子でね。

協力して、法顕と仏駄跋陀羅に訳された『泥洹経(法顕本)』と曇無讖に訳された『大般涅槃経(北本)』を比較検討し、新たに『大般涅槃経(南本)』として再編したわけだね。

同じ宋代に求那跋陀羅さまも活躍しているね。

沢山のお経を翻訳しているゾウ。

そうだね。

求那跋陀羅の登場で、『勝鬘経』や『楞伽経』など如来蔵の思想を説く経典が中国に新たに伝わり、また『相続解脱経』は『解深密教』の部分訳で、つまりは唯識を説く経典も中国に表れ始めたわけなんだ。

『雑阿含経』が翻訳されたことで四阿含経典全てが中国に届いたというのも大きな出来事だね。

こうしてみると随分たくさんのお経が中国に届いたよね。

うん、この時代になるとインドのお経の大部分が中国に出そろってきたわけだね。

すると経典ごとに一見矛盾するような文脈も見られるわけでそれを解決せんとする意向が高まるんだ。

そこで考えられた手法が、、、

分かった。教相判釈だね(第二十話参照)。

お経の内容を比較して、順序だてしたんだ!

<教相判釈>

「お経は全て釈尊の生涯において説かれたもの」という前提のもと、その教えの順序次第を見定めること。

各教典の内容を比較し分類整理して「釈尊がどういった順番でお経を説かれたのか」「最後に説かれた究極の教えは何か」等を探求する経典の解釈法。

うん、新古の経典がその発展の事情を問わず届いたからこそ生まれた、中国特有の解釈だね。

こうした努力は古くから行われていたのだろうけど、最初のまとまった教相判釈として知られるのが慧観の「二教五時の教判」なんだ。

●慧観の二教五時の教判

・仏教を頓教(段階を踏まず最初から神髄が説かれた教え)と漸教(段階を踏んで説かれた教え)の二教に分ける。

・頓教は釈尊の最初に説いた教えであり、これが華厳経であるとする。

・漸教は衆生の性質や成熟度に合わせて浅いものから深いものへと段階的に説き進められたものであり、第一時は阿含経、第二時は般若経、第三時は維摩経、第四時は法華経、第五時は涅槃経であるとする。

・究極のお経は涅槃経という主張。

慧観さまは涅槃経を最高のお経と定めたんだね!

慧観は、大翻訳家 鳩摩羅什の弟子であり、華厳経を訳した仏駄跋陀羅とも親交があったからね(廬山の慧遠のもとで共に修行した)。

多くのお経に触れる経験があったからこその教相判釈であり、当時南朝において研究の主流となった涅槃経の編集に携わった慧観だからこそ辿り着いた結論なのだろうね。

この結論は学派によって見解が分かれていて、後の隋代に入ると究極のお経は『法華経』という教相判釈も出てくるんだけど、また次の機会にお話しするよ。

少し時間が経つと北朝の北魏で菩提流支さまと勒那摩提さまが活躍されているね。

うん、二人とも同じ頃に北魏洛陽に来朝しているね。

菩提流支は上述したように『入楞迦経』『深密解脱経』などの唯識系の経典や、『十地経論』『金剛般若経論』『法華経論』『無量寿経論(浄土論)』などの唯識仏教の大成者である世親の論書を多く翻訳した方でね。

初めて本格的に唯識思想を伝え当時の中国仏教界に大きな影響を与えたんだ。

唯識思想が本格的に北朝に上陸したんだね。

他に『無量寿経論(浄土論)』を伝えたことも大きな功績で、中国浄土教信仰の発端となったわけだね。

浄土真宗にとっても、とても大切な論書なんだよね!

勒那摩提さまと一緒に『十地経論』を訳したともあるけど?

うん、『十地経論』は北魏で特に多くの関心を集めたお経だと言われていてね。

というのも『十地経論』は『華厳経』の一節である「十地品」に相当する『十地経』が単独で流布し、それに世親が唯識思想の立場から注釈をつけたという性格のものなんだ。「十地経」は菩薩の修行の体系を説くある意味実践的な経典だったから(第十六話参照)、実践的な傾向を強く持つ北朝の仏教に上手く嵌ったということだろうね。

後にそれを研究する学派、地論宗(ジロンシュウ)が成立するんだけど、学派の成立に関しては次回にお話しするね。

最後は南朝の真諦さまだゾウ。

四大訳経僧にも選ばれるスゴイお坊さんなんだよね?

うん、梁の武帝の求めに応じて、548年都の建康に来朝した真諦は梁から陳の時代にかけて翻訳に従事したんだ。

特に無著の『摂大乗論』とその注釈である世親の『摂大乗論釈』は本格的な唯識思想を伝えるもので、これを契機としてこの論を研究する摂論宗(しょうろんしゅう)という学派も生まれたほどなんだ。

学派が作られるほど重要な経典ということだね!

北朝に続き南朝にも本格的な唯識のお経が伝わったということだね。

他にも『倶舎論』という論書を翻訳したんだよね?

世親の残した『倶舎論』はアビダルマ(部派仏教時代、お釈迦さまの教えを系統別に整理して分析を加えたもの。第十四話参照。)の教学の優れた網羅書といった性格があってね。「アビダルマ」というとどこか小乗仏教のものというイメージがあるかもしれないけど、唯識思想はもちろん大乗仏教にも通ずる土台となった考え方なんだ。

それを中国に初めて伝えたという意味で本当に大きな功績だね。

他、馬鳴著『大乗起信論』の訳者とも伝えられていて、これも大乗仏教の主要な宗派に大きな影響を与えたとても重要な論書だね。

さすが、四大翻訳家と言われる人だ。すごいゾウ!!

ひゅーひゅー!

うん、そうだね。

ただ当時は不遇の評価というか、その功績は十分に受け入れられなかったんだ。

え!

何でだゾウ?

当時、真諦が赴いた梁は弱体化していて戦乱の中にあってね。それを避けて流浪しながら翻訳を進める必要があったんだ。大変な苦労があったんだろうね。何度も帰国を計画したけどそれも叶わず、自殺を企てたこともあったと伝えられているんだ。

そうした中で翻訳したお経も当時はさほど評価されなったみたいでね。

真諦さまかわいそう。。

でも後世にまで繋がるすごい大切なお経を訳しているのに、何で評価されなかったんだゾウ?

社会情勢が整っていなかったせいとも考えられるし、当時はまだ鳩摩羅什が伝えた龍樹の中観派の思想が主流となっていたみたいだからね。

そのような状況の中では唯識の思想を学び取る姿勢が整っていなかったのではと考えられるんだ。

ただそこから100年ほど経ち唐代の玄奘三蔵が改めて『摂大乗論』や『倶舎論』を訳して唯識学や倶舎学が栄えてね。真諦の業績はその基礎となったんだ。

後世、その功績が高く評価され四大訳経僧に数えられるようになったんだよ。

なるほど、そんな事情があったんだね。

出来れば生きている間に評価されて欲しかったけど、四大翻訳僧に選ばれて良かったゾウ。。

本当にそうだね。

さて、南北朝時代の仏教について訳経僧を中心に触れてきたわけだけど、この時代は専門的な仏教研究が深められたことも大きな特徴でね。多くの「学派」、つまりある一定の経や理論を研究するグループが成立した時代なんだ。

次回はこのことについて一緒に考えてみよう。

了解だゾウ!!

←第二十三話「東晋・五胡十六国時代の仏教を知りたいゾウ!」に戻る

→第二十五話「南北朝時代の仏教を知りたいゾウ!(後編)」に進む

<よければこちらも!補足コーナー>

慧観、涅槃経をもとに道生の頓悟成仏説を批判し、漸悟を主張。