【前話のまとめ】

○前回のテーマ

「後漢末期~西晋時代の仏教を知りたいゾウ!」

【後漢時代の訳経僧】

・安世高(あんせいこう)

『安般守意経』『陰持入経』『人本欲生経』等を訳す。

・支婁迦纖(しるかせん)

『道行般若経』(※八千頌般若経の漢訳)『首楞厳経』『般舟三昧経』等を訳す。

【三国時代の訳経僧】

・支謙(しけん)

『維摩経』『大明度無極経』(※八千頌般若経の漢訳)『阿弥陀三耶三仏薩楼仏壇過度人道経』(※無量寿経漢訳)等を訳す。

・康僧鎧(こうそうがい)

『無量寿経』等を訳す。

・朱子行(しゅしこう)

西域に経典を求めた先駆け的人物。洛陽に送り届けられた原典は西域僧の無叉羅などによって漢訳。『放光般若経』(※二万五千頌般若経の漢訳)となる。

【西晋時代の訳経僧】

・竺法護(じくほうご)

『正法華経』『光讃般若経』(※二万五千頌般若経の漢訳)等を訳す。

⇒東晋十六国時代の仏教について知りたい←今回はここじゃゾウ。

第二十三話「東晋・五胡十六国時代の仏教を知りたいゾウ!」

注目ワード 「中国仏教」「訳経僧」「五胡十六国時代」「東晋」「仏図澄」「支遁」「釈道安」「鳩摩羅什」「廬山の慧遠」「法顕」「仏駄跋陀羅」「曇無讖」

前回は西晋時代の訳経僧までお話してくれたよね。

今回から東晋十六国時代の訳経僧のお話しだね?

うん、中国史の中でも屈指の乱世の時代。

百余年あまりの間に北では5つの民族(五胡)+漢民族が建てた16国の国が興亡、南では漢民族の東晋が栄えた、とんでもなくカオスな時代だね。

北では漢人を含む異民族同士の争いが、南では東晋という漢人の国が栄える形で中国が二つに割れたんだね!

なんでそんなことになったの???

ザックリいうと、西晋時代に起きた「八王の乱」という皇族間の熾烈な権力争いが原因でね。

胡族達(異民族)は用心棒的に利用されながらも力を付け、内輪もめの隙をついて天下の覇を狙ったんだ。

「お前たち、そんなことで中華を纏めることが出来るのか!」とね。

結果、漢民族の多くは華北から撤退し南部に東晋を構えることとなったんだ。

登場する国や民族が目まぐるしく変わる複雑な時代。地図等を交えながらその時代に活躍した訳経僧たちについてお話ししていくよ。

頑張るゾウ!

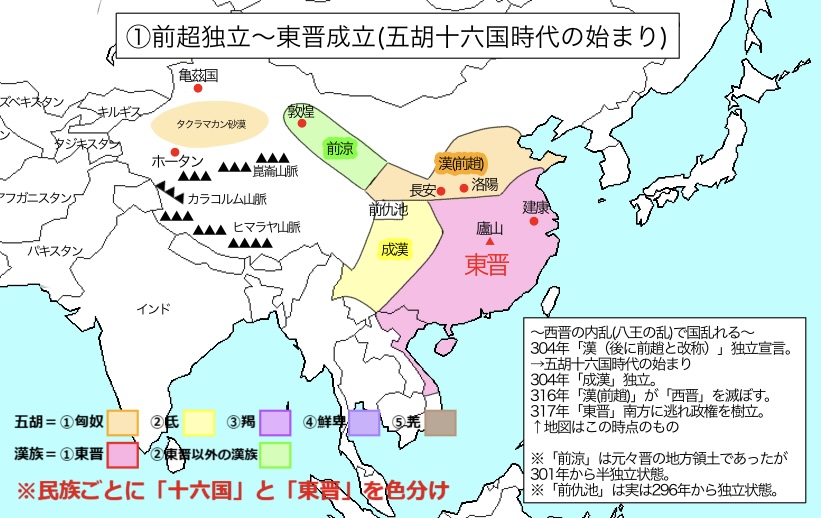

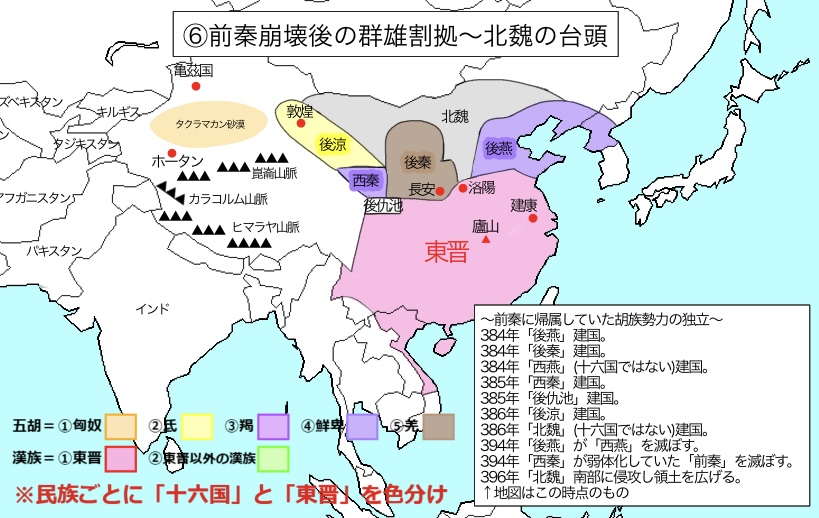

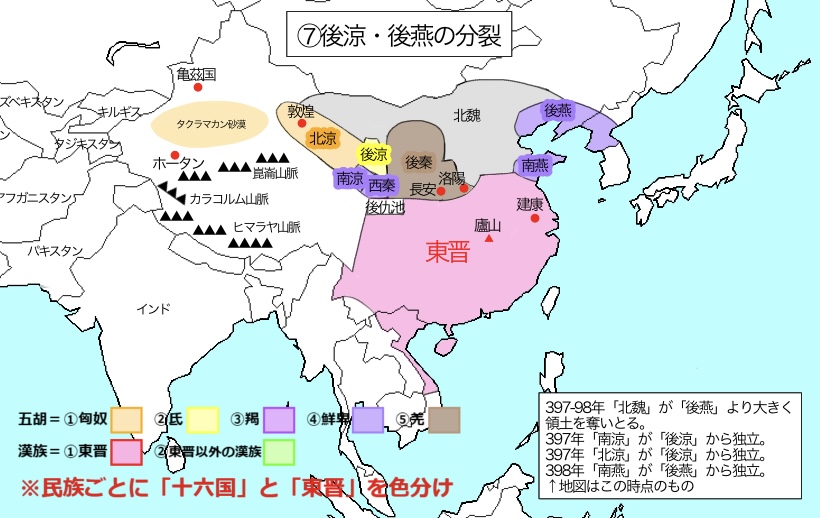

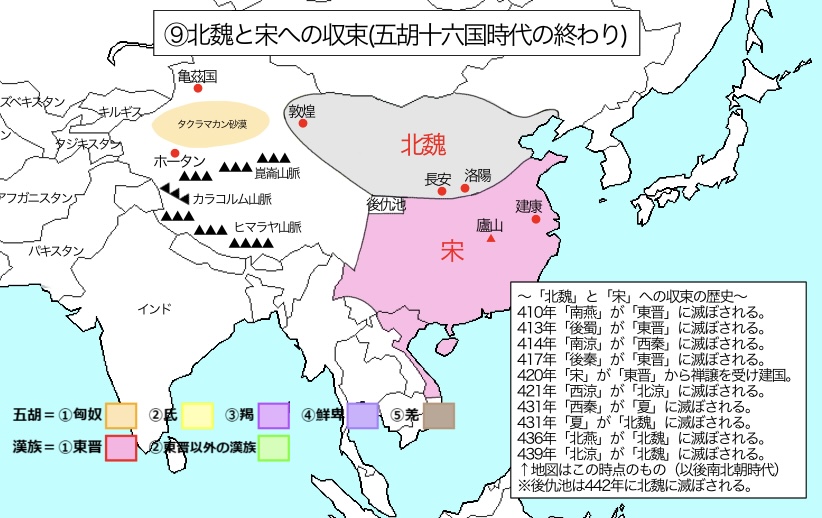

東晋十六国時代(304-439年)

というわけで下に↓その時代の地図(勢力図)を載せてみたよ。

情報量がやばい!!

既にくじけそうだゾウ。。

全てを見る必要はないかな(笑)

訳経僧の情報と合わせてこの時代のこの場所で活躍したということがイメージできたらいいよ。

少しでも分かりやすくするために、北部の十六国の国々は部族ごとに色分けしているよ。

地図を左にスライドにしていくことで年代も進むから参考にしてね。

「匈奴族(きょうどぞく)」だったら「橙色」、「氐族(ていぞく)」だったら「黄色」みたいな感じだね。分かったゾウ!

それにしても国が本当にコロコロ変わっていくんだね。。。

国の創始者の部族で一応分類はされているんだけどね。

漢人は優秀な他民族を登用したり、その逆のパターンもあったみたいで、純粋な単民族の統治というわけではなかったんだ。

だから遠征に向かわせていた他民族の家臣が国を立ち上げてしまったり、弱体化した隙をついて独立したりということが重なり、中国北部の情勢は混迷を極めたわけだね。

すごい時代だね。。。

お坊さんたちも大変だったんじゃないの?

うん、多くの訳経僧がその時代に翻弄されるんだ。

地図の下に、訳経僧たちの情報を挙げているよ。

〈東晋・五胡十六国時代の訳経僧・渡来僧〉AD304年-439年

青丸(●)が北部の十六国で活躍した訳経僧・渡来僧

赤丸(●)が南部の東晋で活躍した訳経僧・渡来僧

※どちらの領土でも活躍した人は●●と記載。

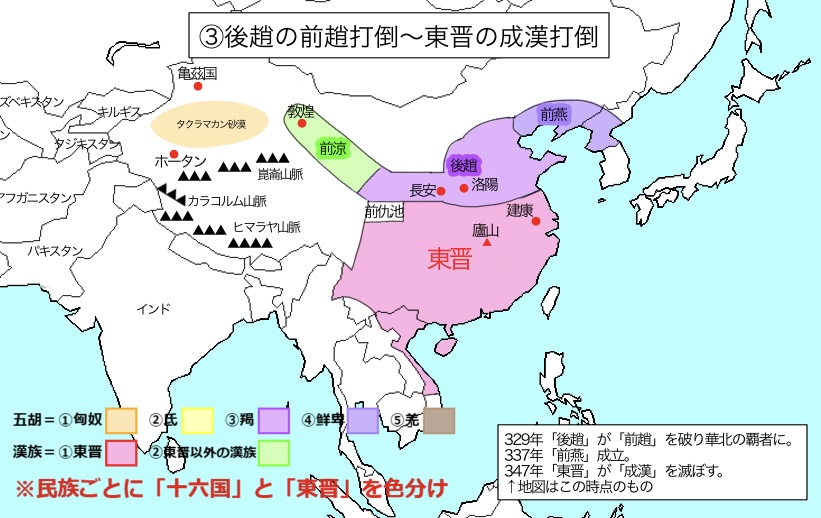

●仏図澄(ぶっとちょう)

生没年232年~349年。西域出身(詳細不明)の渡来僧であり310年に洛陽に到着。神通力に優れていたとされ、後趙(地図②③)の王の石勒(せきろく)に国師として崇敬された。大きな功績として「漢人の出家を国王に認めさせる」「893ヵ所にのぼる仏教寺院を建立」など。「持戒」や「習禅」など中国で実践的な仏教が展開する基礎を築いた。

●支遁(しとん)

生没年314~366年。「各義仏教」(第20話参照)の代表的人物。しばしば山林に隠居し『道行般若経』(※八千頌般若経の漢訳)や『維摩経』などを深く考察。

老荘の学にも精通し東晋の名士たちとの交流を通して貴族社会に仏教を広めた。

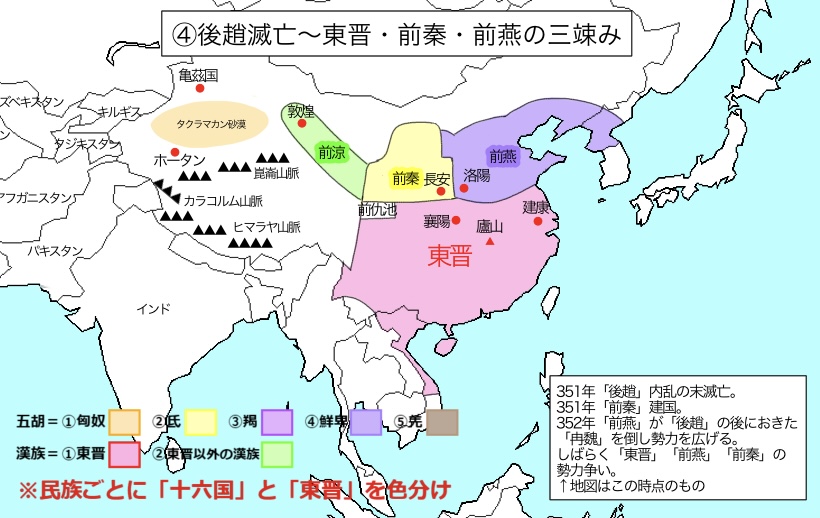

●●[釈]道安(しゃくどうあん)

生没年315~385年。仏図澄の門下。仏図澄の没後、後趙衰退後の戦乱を避け東晋の襄陽(地図④)に。そこで『道行般若経』『安般守意経』の注釈22巻をつくる。

379年噂を聞いた前秦(地図➄)の王 符堅(ふけん)に国師として招かれ長安に。その際、符堅(ふけん)に鳩摩羅什の存在を伝えた。

「各義仏教」に反対し仏典は仏典そのものとして理解すべきことを主張。経典が思想として読まれるのは道安からとも言われる。翻訳に際して留意すべき規範(五失本三不易)、また現代でも引き継がれる経典の解釈方法(序分・正宗分・流通分)も道安の事業。

出家者は「釈」姓と名乗るべきという制度の提唱者でもある。

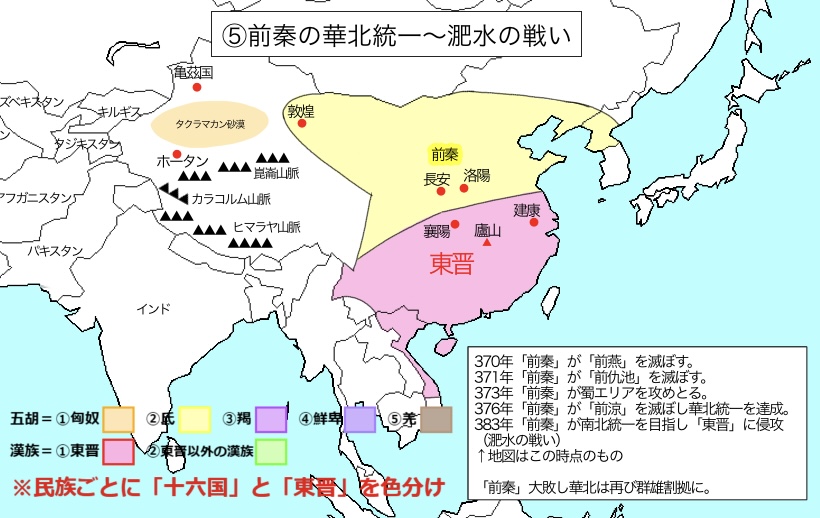

●鳩摩羅什(くまらじゅう)

生没年350~409年。西域の亀茲国(きじこく)生まれ。中国の仏教翻訳史において特に偉大な功績を残した四大訳経僧の一人(他に陳代の真諦、唐代の玄奘、唐代の不空)。

釋道安から薦めもあった鳩摩羅什を迎えるため前秦は将軍呂光が大軍を率いて384年には亀茲国を征服。しかし帰路の途中前秦滅びたため将軍呂光が建てた後涼に抑留。後涼も滅び、最終的には401年後秦国の長安(地図⑥~⑧)に国司として迎えられる。

長安にて10年にも満たない期間で三十五部二百九十四巻の経論を漢訳。

『(大品)摩訶般若波羅蜜経(ダイボンマカハンニャハラミツキョウ)』(※二万五千頌般若経の漢訳)『(小品)摩訶般若波羅蜜経(ショウボンマカハンニャハラミツキョウ)』(※八千頌般若経の漢訳)『維摩経』『法華経』『阿弥陀経』などの主要な大乗経典の翻訳。

『中論』『十二門論』『百論』『大智度論』などの龍樹の中観系の論書を初めて翻訳。

『阿弥陀経』と『十住毘婆沙論』の翻訳により中国浄土教の発展を確定的に。

『成実論』(説一切有部の教義を大乗の思想によって解釈したもの)の翻訳→後代、その書を研究する成実学派が誕生。

偉大な教育者でもあり、僧肇(ソウジョウ)、道生、道融、僧叡、慧厳、慧観など優秀な僧侶を多く育成した。

●[廬山の]慧遠(ろざんのえおん)

生没年334~416年。釋道安の弟子。379年道安が前秦の長安に迎えられた際、分かれて南下して廬山の東林寺(地図➄)に入り83歳で没するまで出ることはなかった。鳩摩羅什が後秦の長安に迎えられると大乗仏教の疑問点を書簡で質問。鳩摩羅什もそれに応答し、その手紙のやり取りが『大乗大義章』として残されている。

廬山の東林寺に白蓮社という念仏結社を創始し、阿弥陀仏像の前で観想の念仏に励んだ。支婁迦纖漢訳『般舟三昧経』に基づくものであり、中国における最初の浄土教の信仰運動とされる。

東晋の実力者となった桓玄(369-404)に対し、沙門や仏法は王法に従属しないことを説いた『沙門不敬王者論』も有名。

●法顕(ほっけん)

生没年339~420年。「漢人」の西域への求法僧として有名(※漢人最初の求法僧は朱子行)。中国における戒律の不備に嘆き399年、60歳にして長安を出立、同士十数名と共に西域へ。西域30余国を過ぎ中天竺(インド)へ、ついでスリランカに渡るがこの時にはすでに同行者を失い法顕一人となっていた。帰路は海路(セイロン島⇒スマトラ島⇒南シナ海)をとり大風に妨げられながらも412年?中国青洲に帰国。

その旅行記は『法顕伝(仏国記)』としてまとめられている。

多くの経典を持ち帰り、帰国後は東晋の都 建康(地図⑧⑨)にて仏駄跋陀羅(ぶっだばっだら)と共に『摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)』『泥洹経(ないおんぎょう)』などを翻訳した。

●仏駄跋陀羅(ぶっだばっだら)

生没年359~429年。北天竺の人。請われ海路で中国青洲に上陸。406年鳩摩羅什のいる長安に。交流を深めたが見解の相違で誤解を受け長安を追放。410年廬山(地図⑧⑨)の慧遠のもとに赴き禅に関する経典を翻訳。最終的に東晋の都 建康(地図⑧⑨)にて法顕と共に『摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)』『泥洹経(ないおんぎょう)』などの漢訳につとめる。

またホータンからもたらされた『華厳経』を中国で初めて翻訳した。

●曇無讖(どんむせん)

生没年385~433年。中天竺(インドの中央辺り)出身。北涼(地図⑧⑨)に国司として迎えられ『大般涅槃経(ダイハツネハンキョウ)』40巻(北涼で翻訳されたことから「北本」と言う)を中心に『金光明経(コンコウミョウキョウ)』『大集経(ダイジッキョウ)』などを翻訳。

↑の情報を補足する形でお話ししていくよ。

何度も言うけど、やっぱり情報量がえぐい。。。

お願いするゾウ。

でもやっぱり大変な時代だったんだね。

鳩摩羅什さまなんか行く先行く先の国が滅びていって、前秦→後涼→後秦国と何度も引越しているゾウ。

うん、激動の時代であったのは確かだね。

ただ同時に仏教の受容が急速に動き始めた時代だとも思うんだ。

どういうこと?

これは特に多くの他民族が支配した中国北部の傾向だけど、国師・顧問として僧侶が招かれるようになったんだ。

それまでの時代には無かった大きな出来事だよね。

本当だ!

北部のお坊さん(仏図澄、道安、鳩摩羅什、曇無讖)は皆、国司として迎えられているゾウ!

うん、それは元々外来の一宗教に過ぎなかった仏教が国の宗教として正式に認められたということ。

仏図澄(232-349年)は、その後ろ盾のもと「漢人の出家を正式に王に認めさせる」「訳900ヵ所の寺院建設」などを実施し、「習禅」によって僧侶を化導するなど中国で実践的な仏教が展開する基礎を築いたんだ。

何で北部では僧侶が丁寧に迎えられたんだろう?

乱世の真っ直中にあった北部では民衆の精神的支えが必要だし、人心の掌握といった政治的な側面もあったと考えられているんだ。

それに他民族統治の北部の国々は漢文化の影響も少なく、そのルールに従う必要がないから、外来の仏教も比較的受け入れやすかったんじゃないかな。

なるほど。

「他民族の統治」だからこそ仏教が素直に受け入れらた部分もあるのか。

もしかすると「各義仏教(中国土着の思想を通して仏教の教義を解釈する姿勢)」から脱却しようとした(釋)道安の態度も、漢人の影響力が弱まっていたことが後押しになっているのかもしれないね。

仏典を仏典そのものとして読む姿勢、翻訳に際しての規範、解釈方法など、道安の功績は中国仏教の方向性に大きな影響を与えたんだ。

道安さまは出家者は「釋」姓を名乗るべきとも言ったんだよね?

うん、それも大切なことだね。

私たち浄土真宗の僧侶や門徒が法名(他宗でいうところの戒名)を付ける際に「釋」を必ず頭に付けるのも、この道安の提唱した制度が元になっているんだ。みな等しく「お釈迦さま」の教えに帰依するものという意味でね。

実は日本では真宗以外には見られない特徴なんだよ。

浄土真宗の「法名」はそこから来てたんだね!

うん、すごいよね。

話を戻すけど、北部とは対照的に漢人の統治が続いた南部の東晋では「各義仏教」の影響が色濃く残ってね。「儒教」や「道教」との交渉が続くんだ。

その代表格が東晋の支遁であるし、廬山の慧遠が『沙門不敬王者論』で「僧侶は王法に従属しない」と王族に説いたのも、当時東晋では漢族による押さえつけが強かったことを示しているんだ。

<北部(十六国)と南部(東晋)の仏教の傾向>

■中国北部⇒他民族の統治(漢人の支配力が低下)

・国が仏教の伝道を後押し。

・各義仏教の傾向薄れる。

■中国南部⇒漢人の統治

・各義仏教の文化を維持。

北と南でそんな異なった傾向があるんだね。

お経もこの時代沢山訳されているんだよね?

そうだね。

この時代の訳経僧といえば何と言っても四大訳経僧の一人、鳩摩羅什が有名だね。

たしかにすごい数のお経(三十五部二百九十四巻)の翻訳しているゾウ!

うん、さっきも言ったけど北部の国々は伝道の後押しがすごくてね。

鳩摩羅什も当時の後秦の国王に大きな翻訳場と優秀なアシスタント的人材を用意してもらい、沢山の重要な経典や論書を漢訳したんだ。

数もだけど、鳩摩羅什は翻訳の技術も優れていてね。

西遊記で有名な唐代の玄奘(602-664)と並び二大訳聖と呼ばれるほどの名翻訳僧なんだ。

鳩摩羅什が出現する前に翻訳された経典を「古訳時代経典」、鳩摩羅什出現後から玄奘出現前に翻訳された経典を「旧訳時代経典」、玄奘出現以降に翻訳された経典を「新訳時代経典」と分類されるほどなんだよ。

<中国訳出時代の区分法>

①古訳時代

仏教伝来~鳩摩羅什出現(350~409)以前。漢代~三国時代~西晋時代。

②旧訳時代

鳩摩羅什出現後~玄奘(602-664)出現前。東晋五胡十六国時代~南北朝時代~隋時代。

③新訳時代

玄奘出現後。唐時代~。

鳩摩羅什さまと玄奘さまが分類の基準となっているんだ!?

それだけ翻訳が優れていたってことだね。

うん、翻訳したお経も大切なものばかりでね。

主な訳出経典は『(大品)般若経(ダイボンハンニャキョウ)』(※二万五千頌般若経の漢訳)『(小品)般若経(ショウボンハンニャキョウ)』(※八千頌般若経の漢訳)『維摩経』『法華経』『阿弥陀経』など。

『般若経』や『維摩経』や『法華経』は他のお坊さんも訳していたよね?

<鳩摩羅什以前の翻訳> ※第二十二話参照

・支婁迦纖(後漢時代)

『道行般若経(八千頌般若経の漢訳)』

・支謙(三国時代)

『大明度無極経(八千頌般若経の漢訳)』

『維摩経』

・無叉羅(西晋時代)

『放光般若経(二万五千頌般若経の漢訳)』

・竺法護(西晋時代)

『光讃般若経(二万五千頌般若経の漢訳)』

『法華経』

うん、鳩摩羅什は重要だと思われるお経を再翻訳してね。

『般若経』や『維摩経』を正確に翻訳しなおすことで、依然「各義」の影響下にあった「空」の思想を鮮明化し、また『法華経』も改めて訳することで「一乗」の教えを明確化したわけなんだ。

他にも『中論』『十二門論』『百論』『大智度論』などは、どれも大乗の「空」の思想に関連するものでね。

その思想を体系的に理解しようという信念が感じられるんだ。

きちんと狙いを持ってお経を翻訳したってことだよね!

すごいゾウ!

うん、偉大な翻訳僧であると同時に大変な思想家であったと言われる方だからね。

他にも『阿弥陀経』と『十住毘婆沙論』は、浄土思想の根幹にかかわる大切なお経と論書で浄土真宗でもより所とするもの。

『十誦律』(部派仏教時代の説一切有部により継承されたもの)もその後の律の研究の中心に置かれたものだし。

鳩摩羅什の功績は、それまであまり系統的ではなかった中国の仏教研究に、確かな方向性を示したんだ。

もし鳩摩羅什さまがいなかったら日本に仏教も無かったかもしれないね。。。

うん、そう称する人もいるくらい偉大な訳経僧だね。

訳経僧ではないけど、同時代の有名な僧侶としては鳩摩羅什と書簡を通して交流があった 廬山の慧遠。東晋の方だね。

支婁迦纖訳の『般舟三昧経』に基づいて廬山の東林寺に白蓮社という念仏結社を作った方でね。

中国における浄土教の最初の信仰運動とも言われるんだ。

北部では鳩摩羅什さまが沢山のお経を訳し、南部では慧遠さまがお浄土の思想を広めるのに貢献したんだね。

この時代の西域への求法僧として法顕もとても有名だね。

その旅行記『法顕伝(仏国記)』と唐代の玄奘の旅行記『大唐西域記』を比較することで西域とインドの当時の仏教の動向を知ることが出来るんだ。

道中のタクラマカン砂漠について述べた次の一節は、その旅の過酷さをよく表しているよね。

<法顕伝より>

「空に飛ぶ鳥無く、地に走る獣無し。遍望極目(見渡す限り)、渡る所を求めんと欲して、すなわち凝する所を知るなし(渡ることが出来る所を探すも何も無い)。ただ死人の枯骨をもって標識となすのみ。」

砂漠で亡くなって骨になってしまった人を道しるべにしたってことだよね。

本当に大変な旅だったんだゾウ。。

しかも帰る時には同行者は皆いなくなっていたんだね。

故郷に帰ることの出来なかった三国時代の朱子行(※二十二話参照)もそうだけど、そうした先人の命がけの努力があって今私たちは仏教に出会えているんだね。

帰国後は、東晋にて仏駄跋陀羅と共に『摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)』や『泥洹経(ないおんぎょう)』六巻を翻訳。

前者は部派仏教の大衆部(摩訶僧祇部)継承されてきた律経典、後者は大乗の涅槃経の部分訳だね。

仏駄跋陀羅さまは『華厳経』も訳されているよね?

うん、菩薩の修行の段階が順次に説かれている『華厳経』(第十六話参照)。

この時初めて漢訳され、この経典によって後の唐代には華厳宗が形成されることになるんだ。

最後は北涼の曇無讖さまだね。

『涅槃経』を訳されたとあるけど?

うん、大乗経典の『大般涅槃経』だね。

すでに部分訳は法顕と仏駄跋陀羅による『泥洹経(ないおんぎょう)』六巻があったわけだけど、曇無讖は四十巻分の『涅槃経』を訳されてね。これは北涼国で訳されたことから「北本」とも言うんだ。

「如来常住(仏の身体は滅しても法の身体となりこの世に永遠に存在する)」や「一切衆生悉有仏性(全ての生あるものは仏の可能性を有している)」といった大切な思想が、この時初めて正式に中国に届いたわけだね。

うう、今回は中々複雑だったゾウ。。

まさに激動の乱世の中、仏教が広まった時代。

きくぞう君もよく頑張って聞いてくれたね。

次回からは南北朝時代に活躍した訳経僧について。

多くの諸学派も生まれたこの時代。

一緒に考えてみよう。

ちょっと休憩して頑張るゾウ。。。

←第二十二話「後漢末期~西晋時代の仏教を知りたいゾウ!」に戻る

→第二十四話「南北朝時代の仏教を知りたいゾウ!(前編)」に進む

<よければこちらも!補足コーナー>

どんむしん

40巻の『大般涅槃経』の翻訳。法顕の『泥洹経』をもとに一闡提は成仏できないという理解がある中、鳩摩羅什の弟子道生は闡提成仏論を唱え糾弾。→後にこの『大般涅槃経』が翻訳され、一闡提成仏が説かれていたので再評価。北涼で訳されたので北本とよび、後に南朝の宋にて鳩摩羅什門下の慧厳や慧観により法顕、仏駄跋陀羅の『泥洹経』と比較しながら再編集されたものを南本涅槃経36巻という。