【前話のまとめ】

○前回のテーマ

「中国仏教の特徴を知りたいゾウ!」

・中国の仏教受容における3つの特殊性

①儒教や道教と思想的にも政治的にも干渉し合い独自の発展を遂げる。

②幾度もの廃仏政策に対応する形で、念仏や禅などの実践を重んじる現実的な仏教が隆盛。

③発展の事情に関与しない経典流入による混乱→代表的な対応策としての教相判釈。

⇒中国仏教成立の要である訳経僧とは?←今回はここじゃゾウ。

第二十一話「前漢~後漢時代の仏教を知りたいゾウ!」

注目ワード 「中国仏教」「訳経僧」「移動ルート」「西域」「シルクロード」「玄奘」「大唐西域記」「前漢」「張騫」「伊存」「後漢」「迦葉摩騰」「竺法蘭」

今回からお経を翻訳した中国のお坊さんたちについてお話ししてくれるんだよね?

うん、そうだよ。

中国仏教史の教本を見ていると、半分ぐらいは訳経僧のお話しでね。

中国仏教史はお経の翻訳の歴史といっても過言ではないと思うんだ。

それだけ大切なところなんだね!

どうしても情報の羅列みたいになりがちだから、敬遠してしまう人も多いんだけどね(笑)

差し当たってはまず、訳経僧たちがどんなルートで仏教を中国に伝えたかということについてだね。

仏教はインドから西域(さいいき)の国々を通って中国に伝わったのは知っているかな?

え!

「さいいき」って西の国って意味だよね?

なんでそんな回り道をしたんだゾウ?

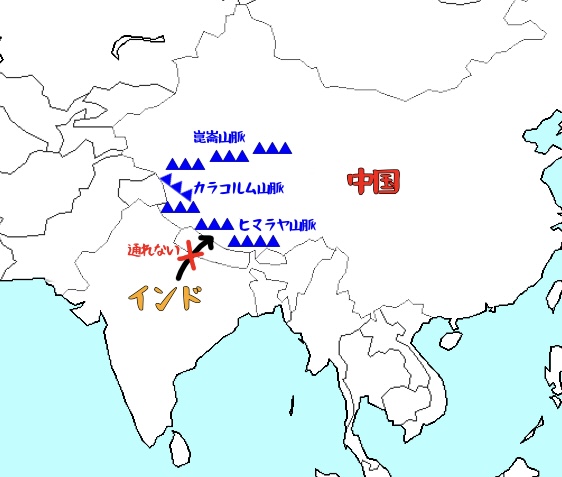

↓こんな風には来れなかったの?

(※33秒しか飛べない)

確かにそれが出来たら最短ルートだね。

ただ、インドと中国の間にはエベレストを始めとする標高8000メートル級の山々が連なるヒマラヤ山脈やカラコルム山脈があってね。どちらも積雪地帯。

そこを越えても6000メートル級の山々が連なる崑崙(こんろん)山脈や砂漠地帯で、当時の交通手段では通行は困難だったんだ。

きくぞう君、「シルクロード」って知ってる?

聞いたことあるゾウ!

たしか、、、中国から西にのびるすっごく長い道だよね???

そうそう。

東は中国の都長安から西はローマまでを繫ぐ大交易路の総称。

主要な交易品が中国の「絹(シルク)」だったことから付けられた名前だね。

紀元前139年の前漢の時代、使節団の長、張騫(ちょうけん)の西方への軍事目的の遠征がきっかけで開かれたとされる「シルクロード」。

仏教はその際に西域で発見され、後の交易や外交を通して少しずつ中国に伝わったと言われるんだ。

あ!分かったゾウ!

つまり訳経僧もそのシルクロードを使って西域の国々を渡り、インドからお経を運んだんだね。

そういうこと。

訳経僧の西域ルートを記録したもので最も有名な書物は、西遊記のモデルともなった玄奘作の『大唐西域記』だね。

その道のりは概ね次のようなものになるんだ。

(※白地図部分は現在の国境線)

黄色の線が往路、緑色の点線が復路で帰り道だね。

中国の都長安から、タクラマカン砂漠の周辺の道を通り、西域諸国を抜け、現ウズベキスタンのサマルカンドに。

この道が「シルクロード」の一端だね(※シルクロードはそのまま西にローマまで繋がる)。

そこから現タジキスタン、アフガニスタン、パキスタンのガンダーラ地方を越え、インドのナーランダなどの聖地へと繋がる道。

他の訳経僧たちの移動ルートも「おおよそ」ここから外れないんじゃないかな。

仏教の伝搬ルートもそうだね。

すごい回り道!!

砂漠も超える必要があるんだね。

気が遠くなるゾウ。。。

「おおよそ」というのは?

うん、また後で一人一人の訳経僧についてお話しするけど、皆が皆、移動したルートを詳細に伝え残しているわけではないからね。

玄奘(AD602-664)自身も訳経僧の中では後半の部類、中国の仏教伝来から700年近く後の人であるから、当然移動ルートがそれ以前の訳経僧にも当てはまるとも限らない。

ただ、上記の移動ルートのいくつからは仏教遺跡が発掘されていてね(例:アフガニスタンのバーミヤーン巨大仏)。

仏像や仏跡などの存在は仏教の流布に大きく関わりがあるから、そのルートを通って仏教が伝わったことを補強する一つの根拠となっているんだ。

そういう意味で「おおよそ」だね。

なるほど。そういう考え方なんだね。

そういえばさっき、前漢の時代に張騫(ちょうけん)と言う人がきっかけで仏教が見つかったって言ってたけど、その後はどうなったの?

うん、張騫(ちょうけん)の件も含めて、仏教の伝来に関しては伝説のようなものも多く諸説あるんだけどね。

代表的なものを次に挙げるよ。

<仏教初伝の伝説>

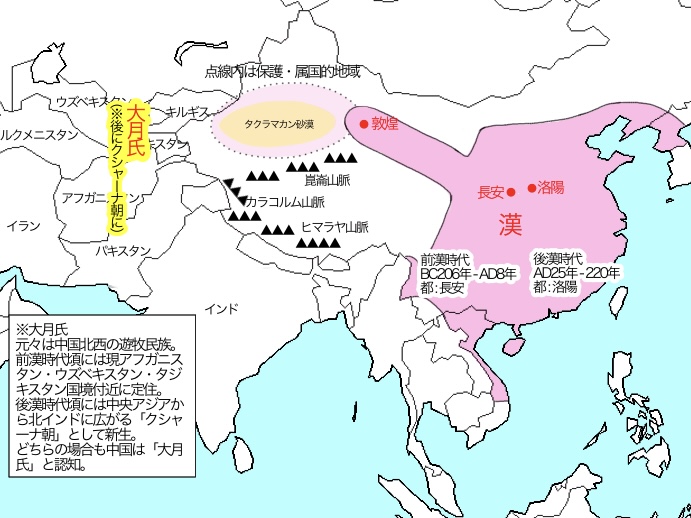

(※白地図部分は現在の国境線)

●張騫(ちょうけん)

紀元前139年(前漢の時代)、前漢の武帝に大月氏へ同盟目的の軍事遠征を命じられる。それを契機にシルクロードが開通。仏教と邂逅する。

●伊存(いそん)

紀元前2年(前漢の時代)、大月氏国から使節として来朝。漢の朝廷で経典を読誦したという記録あり。

●迦葉摩騰(かしょうまとう)と竺法蘭(じくほうらん)

後漢の明帝は夢で光り輝く「金人」を見て西域の仏であると教えられる→それを受け紀元後67年(後漢の時代)に大月氏に使者を派遣。迦葉摩騰と竺法蘭に出会う→二人は洛陽の白馬寺に招かれ『四十二章経』を訳したと記録される。白馬寺伝説と言われる最も有名な仏教初伝の伝説。

色んな伝説があるんだね!

うん、これらの伝承は現代の研究では史実とまではみなさない傾向にあるんだけどね。

ただ、張騫の時代は仏教を積極的に近隣諸国に広めたインドのアショーカ王(紀元前268~232)の治世(※第十八話「北伝仏教と南伝仏教ってなんだゾウ?」参照)から100年ほど経った時代。

既に西域諸国に広まっていただろう仏教がシルクロードの開通をきっかけに中国へ伝わったというのは十分考え得る話なんだ。

これら仏教初伝はそのことを補足する大切な記録だね。

さて今回はここまで。

次回からはより確かな「史実」として考えられている二世紀中ごろ後漢末からの訳経僧について。

一緒に考えてみようね。

ラジャーだゾウ!

←第二十話「中国仏教の特徴を知りたいゾウ!」に戻る

→第二十二話「後漢末期~西晋時代の仏教を知りたいゾウ!」に進む

<よければこちらも!補足コーナー>